以为是懒,其实是过度疲劳的表现!教你减负担、收心神!

最近在后台收到很多朋友的留言:

老师,我明明什么都没干,但就是莫名其妙的累,浑身没劲儿,只想躺着。

睡了八九个小时,醒来还是头晕脑胀,根本不想起床。

记性越来越差,领导交代的事转头就忘,脑子像一团浆糊,懒得思考。

体检报告一切正常,但就是浑身不得劲,肌肉酸痛,注意力没法集中。

这种状态,相信很多人都不陌生。以为湿气重,凉茶喝了却没用,想去运动一下,结果什么都没兴趣做,越拖延,越焦虑。

要注意,这很可能不是意志力的问题,而是你的身体已经处于「过度疲劳」的状态,甚至可能是「慢性疲劳综合征」的早期表现。

一、过度疲劳的四个表现

1. 嗜睡,但睡醒后还是很累

这是典型的气血不足,心神失养的表现。心主神明,清醒的精神状态有赖于心气的充沛和心血的濡养。

气为血之帅,血为气之母。当气血亏虚,心神得不到足够的能量供养,人就会昏昏欲睡。

身体没有足够的气血来完成自我修复,即使睡着后醒来,疲惫感依旧。

2. 记忆力变差,懒得思考

《灵枢·海论》曰:「髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。」

肾藏精,精生髓,髓汇于脑而形成「髓海」。我们的记忆力和思维活力,都依赖于肾精的充盛。

过度劳累(尤其是长期熬夜、思虑过度)会大量消耗肾精,肾精亏虚,髓海不足,大脑失去滋养,自然就会出现记忆力减退、反应迟钝、不愿思考的情况。

3. 没有运动,但是浑身肌肉酸痛

《素问·痿论》说:「脾主身之肌肉。」肌肉的丰满和力量需要脾运化生成的水谷精微来充养。当脾气虚弱,运化功能失常,一方面无法滋养肌肉,会导致乏力。

另一方面,运化不掉的水湿会停滞在体内,形成「湿邪」,湿性重浊粘腻,困于肌肉筋骨,就会感到酸沉、困重、无力。

此外,「肝主筋」,主管疏泄气机,肝血不足或肝气不舒也会导致筋脉失养,气机不通,引起酸痛。

4. 注意力分散,做事效率变差

要将精神专注于一处,需要两个条件:一是心血的充盈以涵养心神,二是脾气的升清以将能量输送到大脑。

心脾两虚时,心血不足则心神涣散;脾气不足则清阳不升,大脑得不到能量供应,就会出现「心有余而力不足」的注意力障碍,效率低下。

每一个症状背后,都对应着脏腑气血的失衡。

如果你符合上述多数表现,且持续超过6个月,并可能伴有头痛、咽痛、淋巴结肿痛、运动后不适持续24小时以上等症状,就需要高度警惕「慢性疲劳综合征」。

长期下去可能导致机体功能下降,继而引发循环系统、呼吸系统、消化系统、免疫系统等系统性疾病。严重时甚至还可能会出现精神的异常 ,例如焦虑、抑郁等。

binshaogg.com 访问更多内容

二、疲劳,是身心健康的警钟

中医看来,慢性疲劳综合征属于「郁证」与「虚劳」的范畴。

它主要是劳累过度、起居失常、情志不舒、饮食不节、外邪侵袭、脾胃内伤、久病体虚等因素,导致气血阴阳亏虚、五脏功能失调而发病。

虚劳刚开始时,可能是五脏其中的一脏的亏损,但五脏之间并不是独立的,他们之间存在相关性,而且气血也是同源,阴阳亦是互根的。

所以随着虚劳的发展,各脏腑、气血、阴阳会相互影响,由一虚而逐渐发展为多虚,由一脏而累积他脏。

最终成为我们疲惫乏力的身心状态。

临床常分为几种证型,可以根据症状对照自己属于哪一种:

心脾两虚型:疲乏无力 + 心悸失眠 + 食欲差、腹胀 + 面色萎黄+舌质淡、苔薄,脉细弱。

气血亏虚型:疲乏无力 + 头晕眼花 + 声音低微 + 唇甲色淡+舌质淡,脉细弱。

肝郁脾虚型:疲乏无力 + 情绪低落或烦躁 + 胸胁胀痛 + 胃口差、大便不调+舌淡苔薄白,脉弦。

如果已经感受到身体发出的信号,一定要尽早调整,唤醒身心自我修复的能量。

三、恢复身心精力的三个方法

调理虚劳,切忌急于求成。补虚的关键在于循序渐进,重在调理脾胃。

1. 生活调摄

睡「子午觉」:子时(晚11点-凌晨1点)是阴阳交合之时,此时入睡最能养阴血;午时(中午11点-下午1点)心经当令,小憩15-30分钟可养护心神,补充精力。

饮食有节:戒掉生冷寒凉、油腻厚味,减轻脾胃负担。多吃性味平和、易于消化吸收的食物。

2. 静坐

静坐,是一场身心同调的深度体验。

仔细地感知、理会身体所发出的信号。气血自然循轨而上下循行,正气能快速充盈全身,「正气存内,邪不可干」,原本存于体内的邪气也将随着正气的升腾循行而慢慢排出体外。

静坐后出现流眼泪、流鼻涕、吐痰、出汗等问题,其实都是身体在自我修复中。

做到「静」下来,也能使自己智慧增添,进而对身边的人和事看得更通透,更放得下。

面对身边的琐事都能看透,那么急躁、郁闷、愤怒、悲伤等情绪波动自然不会产生,整个人也会活得更轻松、更开朗。从根本上减少心理的负担。

它是一个不消耗的身心同调的运动,很适合虚劳状态下进行。

binshaogg.com 访问更多内容

3. 艾灸

艾灸是「补虚」的第一大法。

《扁鹊心书》中云:「保命之法,灼艾第一,丹药第二,附子第三。」

并强调:「人于无病时,常灸关元、气海、命门、足三里,虽未得长生,亦可保百余年寿矣。」这充分说明了艾灸在扶助正气、预防和调理虚损性疾病中的至高地位。

感觉身体疲惫、状态不佳时,可以艾灸以下穴位:

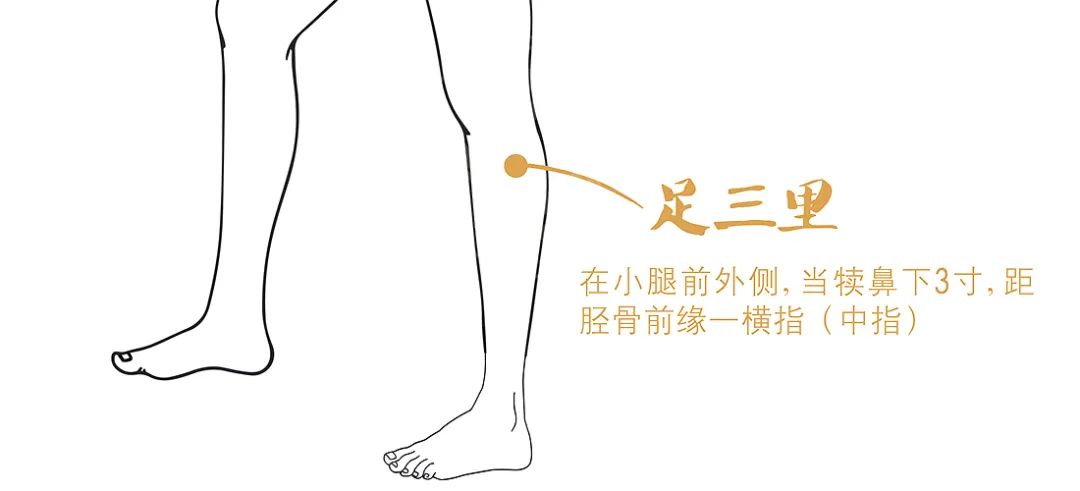

足三里:健脾益气第一要穴,外膝眼直下3寸(四横指),胫骨外侧一横指处。

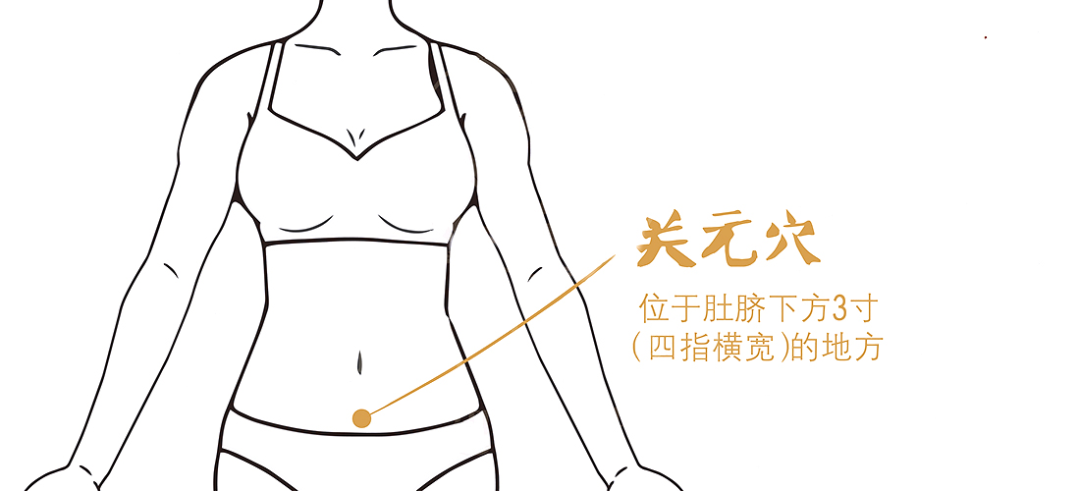

关元:培补元气,温肾固本,肚脐正下方直下4横指(3寸)的腹中线上。

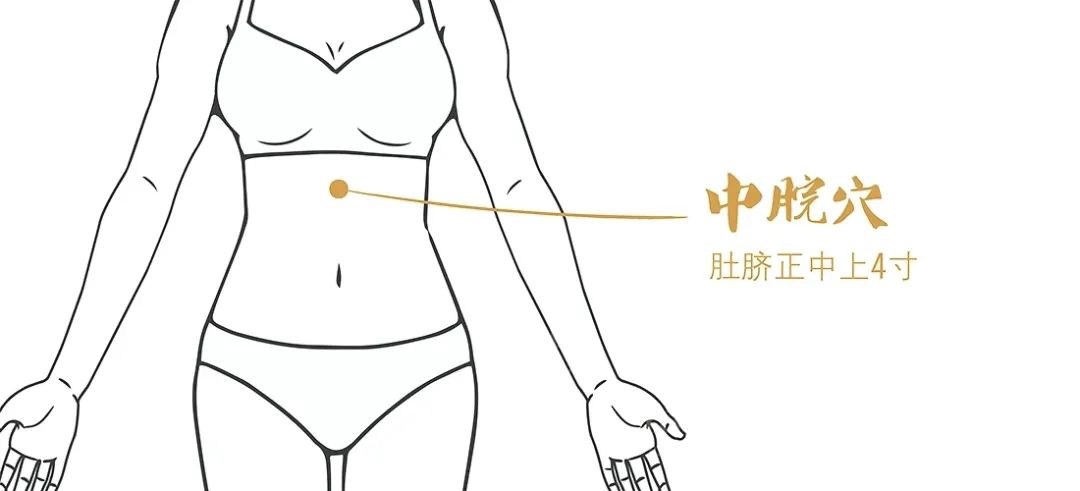

中脘:健运脾胃,消积化滞,胸骨下端(心窝)与肚脐连线的正中点。

通过前文确认了自己的证型,可以适当添加以下穴位进行艾灸:

心脾两虚:加心俞、脾俞、内关。

气血亏虚:加气海、血海、膈俞。

肝郁脾虚:加太冲(疏肝)、章门(健脾)、阳陵泉(舒筋)。

调理虚劳非一日之功,艾灸应从少量开始,时间从15分钟逐渐增加,让身体有一个缓慢适应的过程。